Gedenkdiener sind junge Menschen, die Holocaust-Opfern auf der ganzen Welt ihre Zeit widmen. Sie arbeiten in Pflegeheimen und hören den Menschen zu, betreuen Archive oder machen Führungen in Gedenkstätten. Einer von ihnen, Max Lehmann, spricht über seinen Einsatz im Altenpflegeheim "Hirsch" in Buenos Aires.

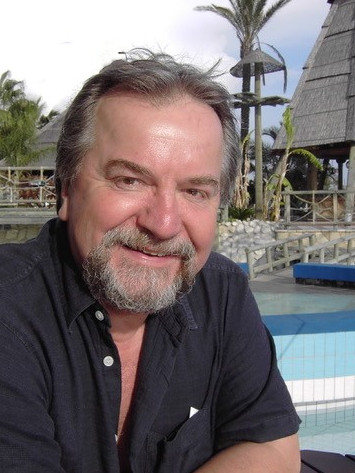

"Meine Devise ist: Bring sie noch einmal zum Lachen, Max." (Foto: Cornelia Grotte)

Lebhaft, offen, kommunikativ. So wirkt Max Lehmann, während er von seinem Jahr als Gedenkdiener in einem Pflegeheim in Buenos Aires erzählt. Man sieht ihm die Begeisterung für seine Arbeit im Heim an. Seine Augen strahlen, wenn er über seine Zeit in Argentinien spricht. "Ein guter Freund von mir machte vor fünf Jahren in Israel Gedenkdienst“, sagt er. „Daher habe ich begonnen, mich darüber zu informieren und mich entschieden, nach Südamerika zu gehen."

Rund um Weihnachten 2014 bekam der WU-Student die Zusage des Vereins Gedenkdienst. Von August 2015 bis September 2016 arbeitete er im Pflegeheim. Schon vor seinem Einsatz in Buenos Aires hatte sich der Student mit dem Holocaust auseinandergesetzt. „Der Verein Gedenkdienst schaut stark darauf, dass junge Männer und Frauen an die Stellen geschickt werden, die sich mit dem Holocaust beschäftigen“, sagt er. Der Verein biete in Wien Mittwochstreffen an. „Dort kommen die Leute im Büro oder in Museen zusammen und reden über ein bestimmtes Thema des Holocaust."

Jeder ist geeignet

Auf die Frage, ob jeder für den Gedenkdienst geeignet ist, hat der Wiener eine klare Antwort: „Der Verein möchte nicht nur Gymnasiasten oder Leute aus einem progressiven Elternhaus ansprechen“, sagt er. Sondern auch Lehrlinge, aus Wien und den anderen Bundesländern.

Der 20-Jährige hatte sich vor seinem Auslandsjahr hauptsächlich Gedanken darüber gemacht, wie er seinen Horizont erweitern könnte. „Ich habe mir einen Plan gemacht, was ich alles in dem Jahr erreichen will: Tagebuch schreiben, ein Instrument und eine neue Sprache lernen. Ich habe jedoch nur die Hälfte umgesetzt, obwohl es ein irrsinnig geiles Jahr war." Die ersten Tage in Buenos Aires waren für Max Lehmann nicht leicht. Alleine am ersten Wochenende in der Fremde lernte der junge Gedenkdiener 30 neue Leute kennen, die auch im Pflegeheim arbeiteten. In einer Stadt, in der nur Spanisch gesprochen wird, und umgeben von fremden Menschen, war der Anfang schwer. Trotzdem fand sich der 20-Jährige schnell zurecht. Lehmann hatte sich dort sogar so gut eingelebt, dass er sich nach dem Auslandsjahr schwer tat, wieder Deutsch zu sprechen. „Ich habe die letzten Monate nur noch Spanisch gesprochen, die Zunge bewegt sich ganz anders“, sagt Lehmann.

Immer ein offenes Ohr

Bei der Arbeit im Altersheim gefiel dem Wiener vor allem der Kontakt zu den Menschen und die Gespräche mit den Heimbewohnern. „Es ist wie ein stiller Vertrag zwischen uns“, sagt er. „Sie wissen, dass ich ein Jahr da bin und ich weiß, dass ich ein Jahr da bin. Daher machen wir das Beste daraus. Wir Gedenkdiener haben immer ein offenes Ohr."

Besonders gerne wurde über Fußball gesprochen. „Da war ein junger Mann, er war zirka 25 und hatte einen schweren Arbeitsunfall und dadurch nur noch eine Gehirnhälfte. Mit ihm habe ich viel geredet, weil er Fan meines Lieblingsfußballklubs war“, sagt er. Es sei lustig gewesen, weil in Argentinien Fußball wie Religion ist. „Es ging nicht jeden Tag um das bedrückende Thema des Holocaust, sondern es war eher ein Ins-Reden-Kommen über das Wetter, Wehwehchen, Fußball, Politik und das Essen." Von einer Dame habe Lehmann sogar versucht, etwas Hebräisch zu lernen. „Aber das hat nicht gut geklappt", erinnert er sich zurück. Im Heim war Max Lehmann dafür verantwortlich, in der Früh die Zeitungen auszuteilen, mit den Leuten zu reden, auch einmal im Kiosk des Altersheimes zu stehen und die älteren Menschen ein bis zweimal in der Woche zum Supermarkt zu fahren.

Gedenkdienstvereine:

Verein GEDENKDIENST

Margaretenstr. 166

1050 Wien

Österreich

E-Mail: office@gedenkdienst.at

Verein Niemals Vergessen

Johann Böhm Platz 1

1020 Wien

Österreich

E-Mail: sj@niemalsvergessen.at

Österreichischer Auslandsdienst

Hutterweg 6

6020 Innsbruck

Österreich

E-Mail: info@auslandsdienst.at

Opfer des Krieges

Wenn Max Lehmann über den Holocaust spricht, wird seine Miene ernst und er denkt lange nach, bevor zu erzählen beginnt. Er erinnert sich an eine deutsche Dame. Sie feierte ihren 105. Geburtstag, als Lehmann im Pflegeheim in Buenos Aires zu arbeiten begann. „Rebecca hat gerne davon erzählt, dass sie sich an das Ende des Ersten Weltkrieges erinnern konnte, auch wenn sie damals vier oder fünf Jahre alt war. Sie erzählte, wie die Leute in Berlin damals gejubelt haben, weil dieser blöde Krieg endlich vorbei war." Lehmanns Blick wandert in die Ferne, als er sagt: "Über den Zweiten Weltkrieg erzählte Rebecca, dass die Hälfte ihrer Familie im Konzentrationslager umgekommen ist.“ Lehmann erzählt, dass sich die Leidensgeschichte vieler Holocaust-Flüchtlinge nicht auf ein Lebensereignis beschränkt. „Sie haben viele Menschen im KZ verloren“, sagt er. „Oft erzählen sie, dass sie bei der Flucht alles verloren haben. In Südamerika haben sie viel Schreckliches in den faschistischen Militärregimen von damals noch einmal erlebt."

Als die Nazis einmarschierten

Besonders betroffen wirkt der Student, als er über Heimbewohner aus Wien erzählt: „Ich habe mich mit zwei Damen aus Wien gut verstanden. Mit ihnen konnte ich darüber reden, wie ihr Wien war und wie mein Wien ist“, sagt Lehmann. „Ich kann kein einziges Heurigenlied singen und die beiden können noch immer jedes Lied auswendig. Und das nach siebzig, achtzig Jahren."

Die Geschichte einer Wienerin berührte den 20-Jährigen besonders. Als Max Lehmann darüber spricht, verschwindet seine Lebhaftigkeit ein wenig. Er wirkt traurig. Es ist ihm sichtlich etwas unangenehm, aber spricht weiter: „Die Trixie war aus einem sehr reichen Modehaus. Ihre Mutter war Schneiderin. Sie ist im ersten Bezirk aufgewachsen und konnte von dem Salon heruntersehen, als die Nazis einmarschierten. Sie hat mir auch erzählt, dass sie leidenschaftliche Pianistin war. Das Erste, was ihr die Nazis weggenommen haben, war ihr Flügel. Damals war sie elf Jahre alt.“

Die eigene Gebrechlichkeit

Aber nicht nur die Vergangenheit und der Holocaust beschäftigten die Heimbewohner. Auch die eigene Gebrechlichkeit, Abhängigkeit und der Tod waren ein großes Thema. „Alleine gelassen zu werden, abhängig sein von anderen, den Lebensstandard verlieren. Das waren Themen, die die Menschen beschäftigten.“ Die Menschen in dem Altersheim seien oft reich gewesen. „Wenn man dann von einem großen Haus in der Stadt mit all seinen sozialen Kontakten in ein kleines Zimmer zieht, ist das ein extremer Einschnitt", sagt Max Lehmann.

Zum ersten Mal in seinem Leben setzte sich der Österreicher auch mit dem Thema Tod auseinander. „Bei vielen bekommt man mit, wie sie körperlich und geistig leiden. Daher verabschiedet man sich innerlich von den Leuten, weil man weiß, dass sie nicht mehr lange leben werden“, sagt er. Lehmanns Devise war immer: „Bring sie einmal noch zum Lachen, Max."

Der Student wird nachdenklich, als er sagt: „Man muss mit der Art, wie ein Altersheim so etwas kommuniziert, klarkommen“, sagt er. “Ich habe über den Tod eines Bewohners immer nur über ein schwarzes Brett erfahren. Wenn ich gesehen habe, dass ich den Namen am Brett nicht kenne, habe ich einen kurzen Moment der Erleichterung gespürt.“

Verlorene Heimat

Schnell wechselt der 20-Jährige zu einem erfreulicheren Thema: "In der Zeit, als ich in Südamerika war, lief die Präsidentschaftswahl in Österreich“, sagt er. „Den fünf oder sechs Österreichern, die noch dort lebten, haben wir ermöglicht, an der Wahl teilzunehmen. Mit 93 Jahren haben sie zum ersten Mal in ihrem Leben gewählt. Bei der Stichwahl im Mai 2016 wollten die Damen vor allem ein Zeichen gegen die FPÖ setzen", sagt Lehmann.

Auch wenn sich die wenigen Österreicher in dem Pflegeheim in Buenos Aires noch mit ihrer Heimat verbunden fühlen, können sie die Vergangenheit nicht vergessen: "Sie sehen Österreich schon als ihre Heimat an, aber als ihre verlorene Heimat. Sie wollen und können nicht mehr vergeben oder vergessen“, sagt Lehmann. „Freunde, Bekannte, Verwandte wurden ermordet. Ihre Existenz wurde ihnen genommen."

Auf die Frage, wann er beim Gedenkdienst an seine Grenzen gestoßen ist, wird Max Lehmann selbstkritisch. „Was mich noch immer stört ist, dass die Unterschiede zwischen Österreich und Argentinien so stark sind. Leute, die sechs oder sieben Tage die Woche als Pflegekraft, Physiologe oder Putzkraft arbeiten, verdienen nicht viel mehr als ich. Und ich gehe dort hin als junger, naiver Europäer, der irgendwie den Gedanken hat, ich erlebe ein neues Abenteuer. Während die Leute dort neben dem Heim in ganz einfachen Hütten leben. Ich bekam für mein Erlebnis mehr Geld als sie fürs Arbeiten."

Autorin:

Autorin:

Cornelia Grotte

Autorin:

Autorin: Video:

Video:

Video & Interview:

Video & Interview:

Autor:

Autor:

Autorin:

Autorin:

Autor:

Autor: